朝、仕事に行くときの道中で。

霜の降りる、冷え込んだ朝でした。

自宅の車のフロントウィンドウに、ペットボトルで水をかけている人がいました。

霜取りをしているのですね。

反射的にぎょっとしましたが。

ワタシが免許を取ったのは学生時代、信州でのことです。

かの地では、水などかけたらたちどころに凍るわけで、やってはいけないことの初歩の初歩。

だから、ぎょっとしたのです。

千葉県は、温かいのだな。

ええと。

このブログでは珍しく、発売間もない製品です。

![]()

乗ったことはおろか、見たことすらない京阪特急。

1輌は旧形式からの編入で、台車も違って、両運転台時代の面影を残していて、というマニアックな編成です。

3輌編成だから、深夜帯の特急列車か。

外箱の解説によれば、1970(昭和45)年ごろの最盛期をプロトタイプとしたとか。

画像左側の1905号車が片運転台化されたのが1967(昭和42)年で、

1970年にはヘッドライトが2灯化されたそうですから、その間の姿ということになります。

![]()

鳩のマークの特急ヘッドサインは、添付シールを貼ることになっています。

無いと、ちょっと間が抜けていますね。

いろいろ調べまして、どうやら仕切板はベージュっぽいことはわかりました。

近そうな色として、国鉄特急色の「クリーム4」号を筆塗り。

![]()

枕カバーも、筆塗りです。

寸法を均一にするならシールを貼るのも一案ですが、ワタシは経年によりはがれるのが嫌なので、筆塗り。

ちょっとのばらつきは、気にしないことにしています。

ところで、座席の色はもっと赤っぽいと思っていたのですが、違うのでしょうね。

床の色は、何色だろう?

仕切板を塗ったら、運転台越しに奥行きが出たような気がします。

この画像だと、わからないか。

![]()

そのうち、ジャンパ線も付け足そう。

側窓越しに、枕カバーの白色がいいアクセントになってくれました。

実車には窓保護棒がありましたが、この製品では省略されています。

10年以上前に、「じゃまな保護棒などありません、窓いっぱいの風を浴びて…」と締めくくった工作記事がありました。

ワタシも無いままにしておこう、模型なのですから。

![]()

予算の都合で、動力などの組み込みは当面見送りですよ。

霜の降りる、冷え込んだ朝でした。

自宅の車のフロントウィンドウに、ペットボトルで水をかけている人がいました。

霜取りをしているのですね。

反射的にぎょっとしましたが。

ワタシが免許を取ったのは学生時代、信州でのことです。

かの地では、水などかけたらたちどころに凍るわけで、やってはいけないことの初歩の初歩。

だから、ぎょっとしたのです。

千葉県は、温かいのだな。

ええと。

このブログでは珍しく、発売間もない製品です。

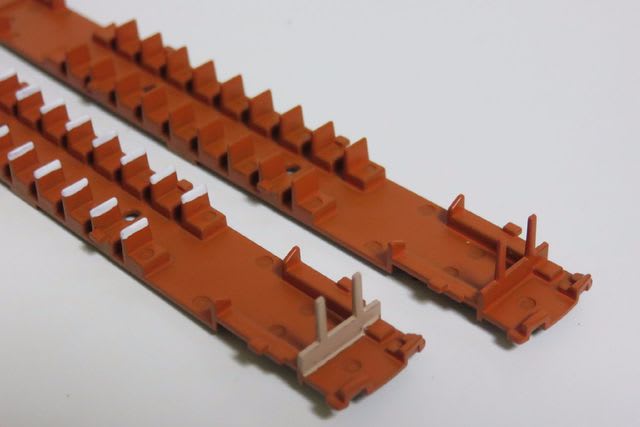

乗ったことはおろか、見たことすらない京阪特急。

1輌は旧形式からの編入で、台車も違って、両運転台時代の面影を残していて、というマニアックな編成です。

3輌編成だから、深夜帯の特急列車か。

外箱の解説によれば、1970(昭和45)年ごろの最盛期をプロトタイプとしたとか。

画像左側の1905号車が片運転台化されたのが1967(昭和42)年で、

1970年にはヘッドライトが2灯化されたそうですから、その間の姿ということになります。

鳩のマークの特急ヘッドサインは、添付シールを貼ることになっています。

無いと、ちょっと間が抜けていますね。

いろいろ調べまして、どうやら仕切板はベージュっぽいことはわかりました。

近そうな色として、国鉄特急色の「クリーム4」号を筆塗り。

枕カバーも、筆塗りです。

寸法を均一にするならシールを貼るのも一案ですが、ワタシは経年によりはがれるのが嫌なので、筆塗り。

ちょっとのばらつきは、気にしないことにしています。

ところで、座席の色はもっと赤っぽいと思っていたのですが、違うのでしょうね。

床の色は、何色だろう?

仕切板を塗ったら、運転台越しに奥行きが出たような気がします。

この画像だと、わからないか。

そのうち、ジャンパ線も付け足そう。

側窓越しに、枕カバーの白色がいいアクセントになってくれました。

実車には窓保護棒がありましたが、この製品では省略されています。

10年以上前に、「じゃまな保護棒などありません、窓いっぱいの風を浴びて…」と締めくくった工作記事がありました。

ワタシも無いままにしておこう、模型なのですから。

予算の都合で、動力などの組み込みは当面見送りですよ。