ご無沙汰していました。

ちょっと間が空いているうちに、夏至が過ぎていきました。

夏本番はもちろん、これからなのですが、

なんとなく、大きな節目を越えたような気がします。

だんだん日が短くなるからでしょう。

ちょっと早めに仕事を切り上げたときに、外に出るとまだ明るいというのは、

ずいぶん得した気がするものです。

早く、来年の夏至が来ないかな。

さて。

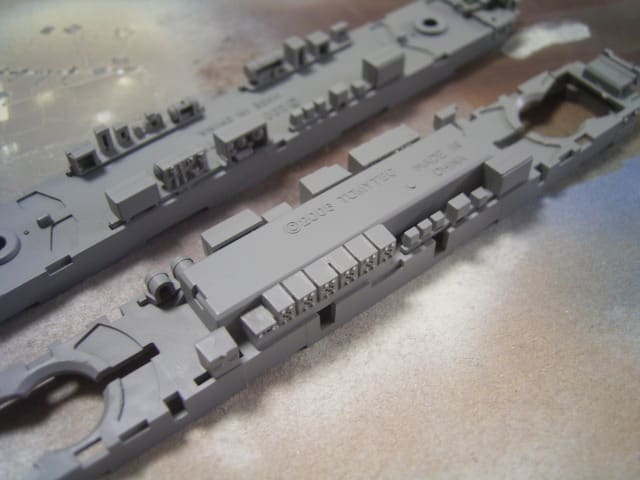

床板と台車には、グレーを吹いておきます。

樹脂の質感を、いくらかでも抑えることが目的です。

ところで。

製品の床下機器は、ほかの製品との共用パーツを付けていますから、

いささか印象が、実車とは異なります。

とくに、デハ5070形の主抵抗器や制御器が、気になるのです。

製品の海側です。

![]()

デハ5070形の床下機器は、カルダン車のグループだとあまり違和感はないのですが。

山側です。

![]()

主抵抗器の形は、富士急などへの譲渡車を思わせます。

クハの床下機器も嘘八百ですが、ワタシとしては前後を入れ替えれば妥協できそうです。

分解。

気になる機器を、GMの旧型国電用パーツからそれらしく。

そして、「ねずみ色1号」を吹き付け。

![]()

動力車のばあい、モーターカバーに接着すると、ある程度の強度が得られそうです。

車輪は筆塗りで。

![]()

勢いで、片づけましょう。

ウェイトは、段ボールに仮止めしてから筆塗り。

![]()

これを塗るだけでも、組んだときの模型としての落ち着きが違ってきます。

動力ユニットを、再度組み立て。

![]()

試運転も、上等。

ほぼ竣工が見えてきました。

![]()

パーツを入れ替えた主抵抗器です。

![]()

ホントはもう少し違う形なのですが、手元にあるパーツを流用しました。

それでも、吊り掛け車らしくなってきました。

制御器も、旧型国電用に。

![]()

これまただいたいの流用品ですが、外形が小さくなっただけでも効果があると思います。

さて。

![]()

2700系は、もっと似つかぬモノをぶら下げているんだよな…。

![にほんブログ村 鉄道ブログ 鉄道模型へ]() ←ランキングサイトへのリンクです♪♪

←ランキングサイトへのリンクです♪♪

ちょっと間が空いているうちに、夏至が過ぎていきました。

夏本番はもちろん、これからなのですが、

なんとなく、大きな節目を越えたような気がします。

だんだん日が短くなるからでしょう。

ちょっと早めに仕事を切り上げたときに、外に出るとまだ明るいというのは、

ずいぶん得した気がするものです。

早く、来年の夏至が来ないかな。

さて。

床板と台車には、グレーを吹いておきます。

樹脂の質感を、いくらかでも抑えることが目的です。

ところで。

製品の床下機器は、ほかの製品との共用パーツを付けていますから、

いささか印象が、実車とは異なります。

とくに、デハ5070形の主抵抗器や制御器が、気になるのです。

製品の海側です。

デハ5070形の床下機器は、カルダン車のグループだとあまり違和感はないのですが。

山側です。

主抵抗器の形は、富士急などへの譲渡車を思わせます。

クハの床下機器も嘘八百ですが、ワタシとしては前後を入れ替えれば妥協できそうです。

分解。

気になる機器を、GMの旧型国電用パーツからそれらしく。

そして、「ねずみ色1号」を吹き付け。

動力車のばあい、モーターカバーに接着すると、ある程度の強度が得られそうです。

車輪は筆塗りで。

勢いで、片づけましょう。

ウェイトは、段ボールに仮止めしてから筆塗り。

これを塗るだけでも、組んだときの模型としての落ち着きが違ってきます。

動力ユニットを、再度組み立て。

試運転も、上等。

ほぼ竣工が見えてきました。

パーツを入れ替えた主抵抗器です。

ホントはもう少し違う形なのですが、手元にあるパーツを流用しました。

それでも、吊り掛け車らしくなってきました。

制御器も、旧型国電用に。

これまただいたいの流用品ですが、外形が小さくなっただけでも効果があると思います。

さて。

2700系は、もっと似つかぬモノをぶら下げているんだよな…。

←ランキングサイトへのリンクです♪♪

←ランキングサイトへのリンクです♪♪